原文源于解放日报,2022年8月13日

柯静,上海社会科学院国际问题研究所副研究员

本文刊载于2022年8月13日《解放日报》06版:读书周刊/书评

在那些期望联合国作为某种全球共同体成为全球新秩序核心的人看来,联合国实际发挥的作用显然离他们的期望相去甚远。它既未能阻止诸如卢旺达种族灭绝等大屠杀事件,也未能制止美国对伊拉克的入侵。在对联合国宏大愿景和崇高目标的强烈幻灭感之中,改革联合国的提议始终不绝于耳。

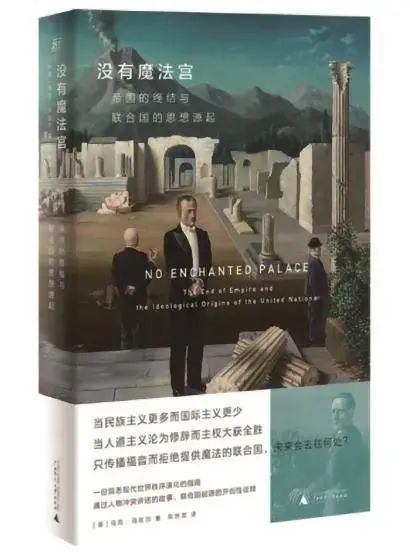

而英国历史学家马克·马佐尔在其《没有魔法宫:帝国的终结与联合国的思想源起》一书中指出,任何关乎联合国在国际体系中地位的讨论,都应该认真且客观地审视联合国实际缔造者的想法,而非简单地将今天的关切回溯性地添加至历史之中,错误地将自身的乌托邦主义寄托在研究对象里。这种做法的结果不仅掩盖了联合国的真正成就和潜力,甚至可能加剧了联合国所面临的危机和挑战。

有鉴于此,马克·马佐尔从联合国本身的制度史出发,挑战了两个关于联合国的广泛定论:一是联合国起源于二战,与战前失败的国联之间并无明显关联;二是美国主导了联合国的成立,而其他国家几乎没有发挥作用。通过探讨南非的史末资、印度的尼赫鲁这两位杰出政治家在联合国的经历,以及二战期间具有代表性的著名国际主义理论家和犹太社会科学家的战时思想,马克·马佐尔帮助读者回溯了联合国的起源,阐释了联合国的意识形态史和战后的世界秩序,进而得出结论:联合国如其前身国联一样,是捍卫帝国利益的产物。其诞生与英帝国有关国际秩序的构想息息相关,而非仅仅体现了美国的中心地位。真正厘清了联合国的历史,才能更好地理解联合国的现在。在此基础上,才可以负责任地探讨联合国的未来。

纵观联合国的演变历程,它诞生于一个民族主义日益兴起的时代,曾试图保卫和协调帝国的利益,但随着民族自决原则从欧洲迅速传播至全球,联合国最终成为反殖民运动的重要论坛,见证了帝国国际主义理念的兴衰和帝国秩序的终结,进而成为由众多民族国家所组成的全球俱乐部。而联合国序言中所充斥着的道德正义感,不过是英帝国和美帝国国际主义最初试图实现其全球教化使命的基本特征。然而,当完成教化使命的目标看似遥遥无期,与此同时,在民族主义反抗力量面前维持殖民统治的政治、经济和道德成本却日益提升,捍卫帝国的遗产已经不再符合帝国列强们的最大利益。规划后殖民时代的未来,与民族主义者合作而非对抗,是联合国随着时间推移,在新的国际时局下所进行的自我重新定义。

这种灵活性和重塑力在一定程度上体现了联合国的生命力,使其能够适应国际形势的风云变幻。而作为反帝国主义的论坛,也帮助了联合国在后殖民时代赢得世界大多数国家的支持。然而,也正是由于这种转变,以国家为中心的民族主义兴起,削弱了联合国的国际主义,使其难以创造出有效应对超国家问题的协调机制。而联合国成员们对主权的坚决捍卫,也是联合国在诸多问题上陷入僵局的重要根源。

在一个国际背景早已发生重大转变的世界,后殖民全球化仍然处于持续转型过程之中,全球贸易、投资、人员和思想的流动早已超越了现有政治体制的掌控,一些信奉国际主义的人开始批判主权独立的理念,大肆嘲弄着联合国的无能。然而,从帝国覆灭中存活的民族国家,或是在帝国国际主义理念兴衰过程中建立起来的民族国家,都会坚决捍卫自己的主权,并始终警惕以人道主义等潜在理由试图进行的干预。这些民族国家曾切身经历或是目睹曾经的帝国如何以自由的名义,在世界范围内对他国横加干预,以及如何扭曲自然法的主权概念,将其“构建”成实在国际法的主权,将有意愿、有能力履行国家义务作为拥有主权的附加条件,服务于帝国列强的自身利益。

无法否认,向全球开放成员国资格以及赋予小国和大国同等权力的多数表决制在一定程度上导致联合国无法实现其宣称的理想,使得它在一些全球重大事件中难以充分发挥作用,但在马克·马佐尔看来,或许正是因为联合国处于边缘的位置,它才得以继续存在。联合国宪章表述的模糊性和组织内部的能动性,让联合国能够更加灵活变通。而真正应该警惕的,是那些呼吁联合国在国际法、人权执行或是民主价值观等方面发动革命的声音。若无法确保所有民族国家的声音都能够真正被听到并获得应有的尊重,任由部分国家用动听的人道主义语言来对所谓的“失败国家”进行批判,操纵、干预他国的条件和范围,这样的改革很可能最终沦为一些大国为己谋利的政治和军事行为。

这一切对联合国而言,并不算陌生。它的未来,即便不能成功地克服体制固有的弊端,也不应该是一场重蹈覆辙。