第二波现代化之“帝国的共鸣”:

——1848年欧洲变革的案例研究和定性比较分析

叶成城

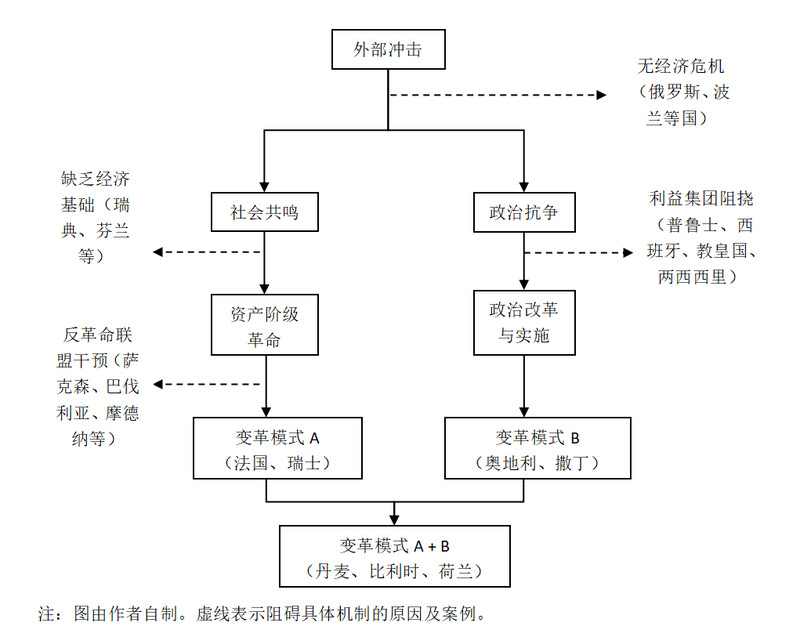

内容提要:1848年欧洲变革是19世纪欧洲现代化进程中最为重要的事件之一,它最重要的特征是国家之间存在远高于前几个世纪的互动与社会共鸣。除了英国和俄国等少数国家,欧洲大部分国家都在短时间内爆发了社会变革,并且基本都以失败告终。本文结合了阶级分析方法和现代化理论,采用定性比较分析与案例研究相结合的方法,讨论1848年欧洲各国政治现代化的成败原因。定性比较分析的结果表明,经济危机是政治现代化的必要条件,它作为外部冲击触发了各国内部的变革诉求。在此基础上,1848年的现代化浪潮存在两条路径:第一条路径是具有较高经济水平且不受反革命联盟影响的国家,它们通过资产阶级革命来推动政治现代化;第二条路径是具有强国家能力且利益固化程度较低的国家,它们通过君主立宪制改良来推动现代化进程。此外,通过过程追踪和更长时段的分析可以发现,同时具备上述两条路径所需因素组合的国家,其转型的代价更低且转型后建立的制度也更为稳定。

关键词:1848年欧洲变革 社会共鸣 阶级斗争 君主立宪 政治现代化

来 源:本文刊于《欧洲研究》2021年第4期,点击下方 阅读原文”可查看完整文章。

作 者:叶成城,上海社会科学院国际问题研究所副研究员

引 言

地理大发现以来的300年间,西欧开启了近代史上第一波现代化浪潮。英国率先实现现代化后,法国等欧陆国家在18世纪中期开始效仿英国成功经验进行变革,一系列失败的改革引发了影响深远的大革命。1799年底的雾月政变拉开了法兰西帝国对外扩张的序幕,拿破仑领导下的法国将象征着大革命成果的政治法律制度迅速扩散到欧洲各地。雨果在《悲惨世界》中写道:滑铁卢过后,旧欧洲重新填补了因拿破仑消失所带来的长时期的莫大空虚,然而波拿巴的阴灵仍然震撼着旧世界,革命的力量时刻让各国君主惴惴不安。

19世纪20-30年代欧洲的抗争进一步推动了民众思想的现代化,在工业革命的背景下,复辟的旧制度越来越难以适应新的生产方式和民众的权利诉求。绝大多数欧洲国家都深受拿破仑帝国及其早期抗争的影响,而在1848年,多数出现抗争与变革的国家都深受这些关键先期条件的影响。19世纪20-30年代的革命不断冲击以“三皇同盟”为代表的欧洲保守势力,最终在1848年彻底终结了旧世界。

《自由领导人民》是欧仁·德拉克洛瓦纪念1830年法国七月革命的作品

欧洲各国的抗争与变革在1848年集中出现,引发了19世纪最为剧烈的现代化浪潮。艾瑞克·霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)认为,1848年是第一次潜在意义上的全球革命,是欧洲唯一一场传播最广却也最不成功的革命。这场变革以极快的速度爆发,并且除了少数国家成功之外,多数国家在爆发后较短时间内以失败而告终。本文主要目的在于通过对1848年欧洲变革的案例比较研究,了解区域内的急剧社会变化对国家的影响,以及探讨是哪些因素和机制导致了各国制度变革结果的差异。

文献梳理与理论框架

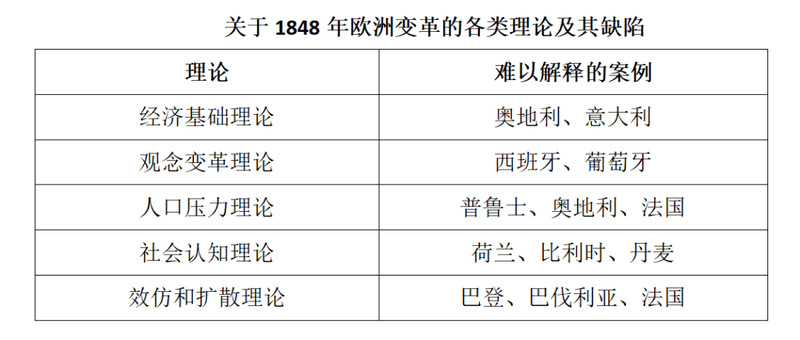

关于1848年欧洲变革的文献较多,观点也各有差异,但这些文献几乎都认识到1848年前后大规模政治社会变革在时空上的密集性,尝试从各自的视角解释和分析为何这一变革在时间上集中爆发,在空间上又覆盖了欧洲地区的多数国家。诸多政治学和历史学的文献对此进行了讨论,大致可以总结为以下几类理论:1、经济基础理论,强调的是经济基础对上层建筑的影响;2、观念变革理论,认为欧洲革命的主要动力源于自由民主观念的普及;3、人口压力理论,将1848年保守秩序的崩塌归因于欧洲经济、社会转型带来的“现代化”危机;4、社会认知理论,将1848年革命视作非理性抗争的结果;5、效仿和扩散理论侧重于认为1848年的革命和反革命是特定案例(主要是法国)在欧洲整体扩散的结果。

虽然各类理论都有各自的解释力,但是上述理论同样有许多无法解释的案例。因此本文做出如下猜想:1848年欧洲的现代化浪潮很可能存在“多重因果性” ,即存在成功推动政治现代化的多条不同路径,而这些路径的发现和检验则需要通过混合方法,用实证研究来寻找相关的因素与机制。

1848年欧洲变革的定性比较分析

由于案例研究的时空范围限定在1848年前后的欧洲,符合条件的独立欧洲国家有近20个,这个样本数量属于典型的“中等样本”,其数量较多以至于无法一一进行案例研究,而样本数又不足以进行回归分析,故而最适合用定性比较分析。

(一)变量选择与赋值

本研究的被解释变量为政治现代化。该变量主要考察国家的现代化改革是否有所推进,由于一些数据库缺乏1900年之前的政体数据库,遂采用 “Polity IV”的变化来测量1848年前后三年(1845—1851年)除英国外的欧洲国家是否成功推进了政治现代化:如果政体分数上升3分以上,则将被解释变量编码为1,反之则编码为0。

解释变量1:利益固化,如果利益固化程度高,编码为1,反之为0解释变量2:国家能力,用CINC来对欧洲国家的国家能力进行编码,将1848年的CINC得分高于中位数0.012的国家编码为1,反之为0。解释变量3:经济水平,即考察欧洲国家的人均GDP水平。本文用麦迪逊对1850年欧洲各国的人均GDP的估计值来考察欧洲国家的初始经济水平高低,高于欧洲的中位数则将其编码为1,反之则编码为0。

解释变量4:经济增长速度,即考察欧洲国家的人均GDP年均复合增长率,将增长率高于西欧国家平均增长率的国家编码为1,反之为0。

解释变量5:贸易自由化。本文主要用两个指标衡量当时的贸易自由化程度,第一个指标为是否允许工业制成品进口,第二个指标为关税水平是否低于25%,如果符合上述两个指标则视为贸易自由化程度高,编码为1,反之为0。

解释变量6:反革命联盟。本文将反革命联盟的范围编码为1,反之为0。

解释变量7:经济危机。本文将1940年代存在较为严重经济危机的国家编码为1,反之为0。

(二)条件组合的定性比较分析

在上述变量讨论的基础上,本文使用复旦大学复杂决策中心开发的“全功能多值QCA(FM-QCA)”分析软件对数据进行分析。

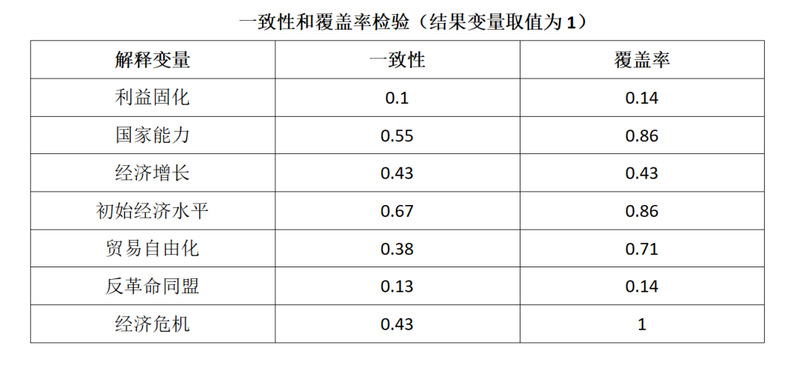

(1)条件组合的一致性(consistency)与覆盖率(coverage)检验

在考察变量组合对结果的影响之前,首先需要察看单个变量对结果的影响,分析软件给出了变量的一致性和覆盖率。根据分析可知,经济危机的覆盖率为1,是现代化改革成功的必要条件,即1848年欧洲的现代化改革需要一个外部冲击作为导火索。

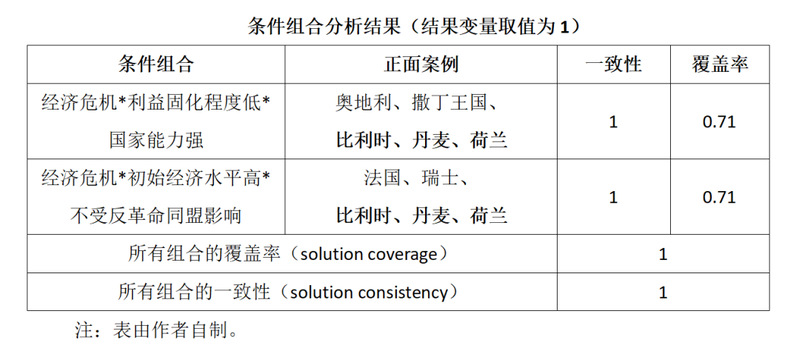

(2)解释变量组合结果分析

根据上述分析可知,在必要条件(经济危机)的基础上,有两个组合是1848年欧洲国家成功实现政治现代化的充分条件:第一个组合是利益固化程度低且具有强国家能力的国家,第二个组合是经济水平较高且不受反革命同盟影响的国家。

这两个变量组合的一致性都为1,而覆盖率也较高,达到71%,故而这两个组合都为结果出现的充分条件,并且包含半数以上的正面案例,因此可以认定估计的结果较为理想。而上述两个组合包含了变量赋值表中的全部正面案例,且不存在不符合理论预期的“反例”。

最终结果可以表达为“政治现代化改革成功=经济危机*”(利益固化程度低*国家能力强+初始经济水平高*不受反革命同盟影响)。

(3)QCA分析结果的意义

首先,经济危机作为一个大前提,可能是1848年变革的外部冲击,即欧洲国家内部由于经济危机而引发了系统效应,包括工人运动的兴起和君主国为避免政权崩溃而进行的预防性改良措施。

其次,第一条路径(经济危机*利益固化程度低*国家能力强→政治现代化)表明,1848年的变革与过去此前现代化的动力存在相似性,即在外部冲击之下,只有那些具有强国家能力而内部利益集团较弱的国家,可以通过自上而下的改革推动现代化进程,例如比利时、丹麦、荷兰、奥地利和撒丁王国。

再次,第二条路径则展现了第二波现代化中的新机制,即那些经济发展水平较高的国家,在不受到外部干扰时,也有可能成功推动现代化改革,包括法国、比利时、丹麦、荷兰和瑞士。

可能的原因是,上述国家虽然缺乏足够强的国家能力(如瑞士)或者有较强的利益集团(如法国),但是在整个欧洲现代化浪潮的“共鸣”之下,仍然有成功的可能性,而前提是内部的现代化进程不被外国保守势力干预。文章将在后面部分通过过程追踪来进一步检验上述理论和探寻相关因果机制。

1848年欧洲变革的因果路径与案例分析

(一)变革模式A:瑞士与法国

19世纪40年代的经济低潮导致贫穷和其他社会问题,此后又刺激了第一批合作社和类工会组织的产生,而瑞士的宗教问题进一步推动了政治争议。一些州成立了激进党,试图将国家带入一个更加联邦化的联盟以实现瑞士的政治现代化。它们主要集中在新教和城市地区,同时还采取了反天主教的政策,例如解散许多修道院并将土地出售给当地人。这些措施触动了信奉天主教的保守派州的利益,它们在1843年成立了独立联盟(Sonderbund)。双方维系了短暂的和平,直到瑞士邦联议会在1847年获得足够的票数来宣布强行解散独立联盟。1847年秋,瑞士政府组织了一支近十万人的国家军队,并任命纪尧姆-亨利·杜福尔将军作为指挥官,试图瓦解叛乱各州的邦联。

当时的瑞士既缺乏强大的贵族势力也没有强大的国家机器,所以其内战的激烈程度和破坏力远低于其他国家。受工业革命的影响,瑞士的政治和经济权力逐步转移回城市州,这使得联邦联盟拥有更好的武器和装备,从而在内战中占据绝对优势:在杜福尔的领导下,联邦军队赢得了两场小规模战斗,只用26天就结束了内战,而战争仅造成435人受伤、128人死亡,这甚至比在美国内战中阵亡的瑞士人还少。

战争结束后,天主教保守派投降并接受了新宪法,而那些不愿接受新宪法的人也没有公开抵抗,而是希望得到国外的帮助,但是1848年2月后各国都因内部革命而无暇顾及瑞士的内战。取得内战胜利的各派力量将瑞士转变为具有中央政府、宪法、联邦机构和军队的新型民族国家,新国家的大多数精英都来自于先前资产阶级协会网络,同时宣布了贸易自由、新闻自由和男性普选权等公民权利。1848年后,瑞士成为一个民主国家。瑞士南北战争时常被历史学家视作1848年革命中一系列政治对抗中的第一场,也是欧洲更大、更具戏剧性变化的先兆。

19世纪上半叶,法国中下层精英的数量急剧增长,但由于没有太多机会变成高层社会精英,许多下层精英成为政治反对派。改革最初的动力来自资产阶级中等级相对较低的群体和在大城市中享有选举权的人,他们认为自己的代表性不足从而导致政府推行了无益于自身经济利益的政策。1846年选举的结果让包括政权支持者在内的各种团体感到失望,因为他们被排除在公职和庇护之外,最终使其决定联合共和派,敦促扩大投票权,试图通过改变选举规则来获得权力。1847年7月,他们设法绕过了当局禁止集会的法律,联合起来发起了一场支持改革的“宴会运动”。1847年11月,由于群众的不满以及共和主义思想的深入人心,资产阶级知识分子和小资产阶级再度举行“宴会”,要求选举改革以实现法国所崇尚的“自由、平等、博爱”。政府采取一系列措施阻碍“宴会运动”,包括审判激进派杂志的编辑、抹黑“宴会运动”和规劝参加活动的法官和大学教授,而国王在1847年12月的新一届议会开幕词中表达了极为保守的立场,最终导致 “宴会运动”的领导人下决心在1848年2月采取行动。

1848年法国二月革命

1848年2月21日晚,巴罗特领导的反对派决定在巴黎最为繁华的香榭丽舍大街举行“宴会”。游行队伍涌向众议院要求改革,与保守的市政卫队对峙,最终升级为暴力冲突,巴黎街头再度堆起街垒,王室在军事上仍然看似占据优势,然而国民警卫队的成员基本上都是中产阶级,他们明确表示支持改革,因为他们与一个似乎只代表大资产阶级利益的政权格格不入。最终国王宣布退位,作为王权象征的王座也被拿到巴士底广场烧毁。而法国长期的中央集权传统则加速了二月革命的胜利,因为控制了巴黎就几乎控制了全法国。

(二)变革模式B:奥地利

19世纪40年代奥地利的经济问题日益严重,手工业者无法承受来自机械化生产的竞争而大量破产,1847年的饥荒则进一步加剧了社会问题,农奴对封建特权的反抗也越发强烈,而梅特涅政府却通过向俄国贷款来压制民众的抗争。法国二月革命胜利的消息迅速传遍东欧,维也纳的资产阶级和文化协会成为推动革命的重要力量,3月13日在下奥地利召开的帝国等级会议为这种斗争提供了场所,学生、中上阶层的成员和中下阶层的代表在会议开始前集合,并向议会提交请愿书,要求进行君主立宪改革并罢免梅特涅。维也纳的革命者积极支持帝国军队镇压米兰和布拉格的革命,将此视为对抗外国人的爱国主义大捷,但在皮埃蒙特和波西米亚的军队被击败后,帝国军队就开始对革命者控制的维也纳发动攻击,最终维也纳的革命也在1848年10月被镇压。

1848年匈牙利革命

约瑟夫一世皇帝于1849年3月4日颁布首部帝国宪法,但在成功镇压革命之后又于1851年再度废除宪法。局势稳定之后,约瑟夫一世解散了民选议会,强制推行了一套新绝对主义官僚制度。为了巩固革命后的局势和安抚镇压后的不满情绪,奥地利王室开始了政治现代化变革。约瑟夫一世的新帝国废除了封建制度的残余,在乡村地区最终确定了资本主义生产关系,停止了行会的特权,进行大学教育改革,并且确认产权、迁移和择业的自由,强调法律面前的公民平等。

(三)变革模式A+B:丹麦

1847年,国际经济危机和不断上涨的食品价格加剧了人们的不满,与外部威胁一起共同推动了丹麦的现代化改革。石勒苏益格(Schleswig)和荷尔斯泰因(Holstein)两大公国是维也纳会议后成立的松散的“德意志联邦(Deutscher Bund)”的一部分,传统上与德国关系更近。它们存在日益强烈的分离主义倾向,因此与丹麦君主制之间的关系日趋紧张。这两个公国因受到法国革命的影响要求制定自由宪法,同时并入德意志联邦,丹麦国王弗雷德里克七世(Frederik VII)拒绝了这些要求。由于害怕失去石勒苏益格,哥本哈根的自由派公民采取联合行动,在1848年3月20日举行群众大会,要求罢免不值得信任的大臣以及向自由宪法过渡。

1848年哥本哈根的改革诉求没有像巴黎、柏林或维也纳那样导致流血事件,其中一个很重要的原因在于丹麦军队的资产阶级化和贵族影响力长期下降。而强国家的传统仍然给丹麦国王保留了很多权力,尤其是任免大臣的行政权。因此,国王几乎未作任何抵抗就接受了全部要求。1849年6月,国王批准了新的民主宪法,最终确立了现代丹麦民主制度的基石:在大众层面,30岁以上符合一定财产条件的男子享有选举权,大约15%的人获得了选举权;在精英层面,由两个议院组成的议会拥有立法权和财政权,并有权审查大臣们在政府会议上的行为。

(四)小结

上述三个模式的过程追踪仍然是基于正面案例的讨论。如图所示,涉及了三种不同模式下欧洲国家在1848年成功实施变革的方式。变革模式A展现的是外部冲击后出现强烈的互动与共鸣,国家在具有较强的经济基础且不受反革命联盟干扰时,能够通过资产阶级革命的形式来推动政治现代化,以瑞士和法国为代表,但诸如瑞典、芬兰等国则缺乏这样的小资产阶级基础来推动变革,而像萨克森、巴伐利亚以及北意大利诸邦(摩德纳、帕尔马和托斯卡纳)则受到了普鲁士和奥地利等国的干扰或镇压而最终失败。

1848年德意志革命

变革模式B展现的是在受到外部冲击后,欧洲国家内部出现社会动员与抗争,最终迫使王室主动通过改革来推动现代化,诸如普鲁士、西班牙、教皇国和两西西里等国由于存在严重的利益固化而使得这种抗争被迅速压制,最终只有奥地利和撒丁王国部分推动了政治现代化。变革模式A+B展现的是两种路径都存在的“超级案例”,分别是丹麦、比利时与荷兰,一方面具备了资产阶级革命的基础,另一方面又在几乎不发生革命的情况下由王室主动立宪来推动政治民主化。

此外,通过对出现负面结果的案例进行观察可以看到,1848年欧洲的制度变迁迅速且剧烈、呈现多元化的路径、长期来看多数以失败告终,这些看似不相关的问题却存在共同的原因,即“帝国的共鸣”。1848年前后的信息传播和人员流动速度的大幅增长,同时又伴随着自由主义和社会主义等变革理念的出现,致使国家之间无论在结构还是过程层面,无论在物质还是观念层面都存在过去未有过的互动与共鸣。它不同于传统的扩散模型之处,不仅在于时间的先后,还有强烈的反馈效应:如瑞士和意大利的变革为法国、奥地利和德国的抗争提供了示范,后者又反过来影响到前者的进程,例如德国的革命减少了普鲁士对瑞士的干预。

在“帝国的共鸣”之下,1848年革命的浪潮让欧洲国家从多元化而非单一的路径获得“现代化的入场券”,例如不仅依靠第一波现代化中几乎必须进行的强国家和弱利益集团的组合,从而使一些欧洲国家能够以更快的速度与更多元化的途径实现政治现代化。但在国际大形势下推动的现代化进程也容易带来更剧烈的动荡,即在充满浪漫主义变革的国际环境下,容易高估革命胜利的可能性而忽略经济社会基础,例如在哈布斯堡帝国和德意志地区的抗争最终都被保守力量各个击破。因此,1848年革命迅速发生和失败的部分原因是一致的,即认知不足,仅看到部分地区的革命较为顺利就做出了轻率的估计,仓促决策的过程也决定了这些革命容易以失败告终。

结论

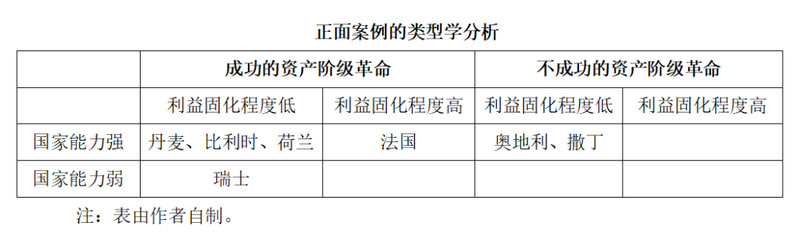

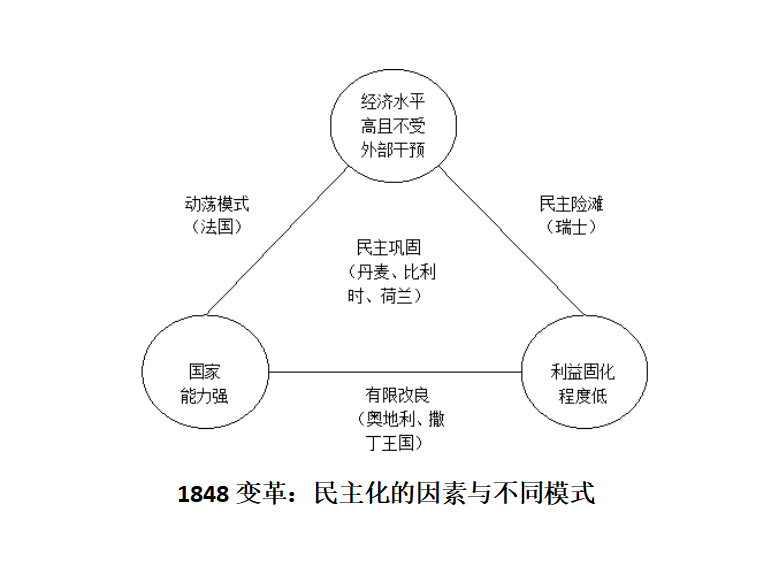

前文讨论了1848年前后影响欧洲各国政治现代化的因素和机制,以及这些变量所对应的三种不同的变革模式。但这些仍然是基于短期观察所得出的结论,还需要从中长时段来察看国家的发展,从而更好地理解1848年欧洲变革的长期影响。如上图所示,可以将上述变量简化为三个,即是否为经济水平高且不受外部干预(近似于是否存在资产阶级革命)、国家能力和利益固化程度,并根据是否满足这三个条件来进一步将这些正面案例细分为四种模式,从而看到任何单一因素的缺失对于国家长期发展都会带来各种各样的负面效应。

首先,强国家和高度利益固化下的资产阶级革命,最为典型的是法国。尽管法国的2月革命迅速成功,但始终无法解决大资产阶级同工人阶级的矛盾,临时政府也从未试图清算金融资本家,致使工人阶级的6月起义被强大的国家机器所镇压。这一镇压又导致了改革派内部的分裂,最终在各方势力互相掣肘的情况下,民众只能选择最不受党派纷争影响的拿破仑三世。这种组合意味着强烈的社会动荡,因为强大的利益集团容易与试图进行改革的强政府发生激烈冲突,有过1789年前车之鉴的法国并未吸取教训。1789年和1848年两次变革都导致剧烈的动荡,并且最终都走向了“拿破仑”的帝制,对于这种“历史的重演”,马克思评论道:“第一次是作为悲剧出现,第二次是作为笑剧出现。”

马克思:《路易·波拿巴的雾月十八日》

其次,利益固化程度较低但是缺乏有效国家能力的资产阶级革命,其典型案例是瑞士。瑞士代表的是一种特例,它在1830—1847年建立联邦的过程中,国家一直处于永久性分裂的风险中,幸运地在1848年的“帝国的共鸣”中推进了国家建设,长期通过坚持“永久中立”的外交原则在大国夹缝中谋求发展。蒂利对瑞士的这种特殊模式进行过总结:如果受保护协商机制先于、快于国家能力出现,而政体得以存续,那么民主之路就要途经一个政府能力建设的险滩。再次,缺乏资产阶级革命背景下的强国家和利益固化程度低的组合,其典型案例是奥地利和撒丁王国。这两个国家具备了自上而下改革的条件,但是缺乏阶级革命的压力使其仅仅进行了有限的改良,也为此后的奥地利和意大利的民主化转型带来了巨大的障碍。最后,具备全部条件的国家,即丹麦、比利时与荷兰,它们在1848年后保持长期的制度稳定与繁荣,迄今仍是最为富裕的地区之一。